- 島根県トップ

- >

- 島根県警察本部

- >

- ★各警察署

- >

- 出雲警察署 Izumo Police Station

- >

- 生活安全

- >

- 少年補導職員活動紹介

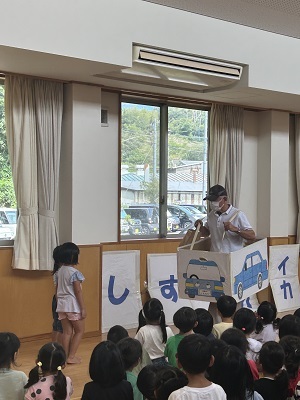

9月4日に、平田保育園で不審者侵入対応訓練・防犯教室を実施しました。

保育園の先生がまちの安全指導員扮する不審者を発見するやいなや園児の安全を確保しつつ、刺股をもって対峙しました。

その後、出雲少年サポートセンターの少年補導職員が大型絵本「たすけて!」を使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明しました。

防犯教室の中では、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。

園児たちは、知らない人に声をかけられたとき「いやだ!」と声を出したり、すぐに逃げ自分の身を守る行動ができており、その後の警察官に知らせることも、とても上手にできていました。

職場体験で来ていた中学生2名にも、園児にどんな人が声をかけてきたのか等を聞いてもらうような体験をしてもらいました。

10月31日、出雲市立須佐小学校で防犯教室を実施しました。

生活安全課少年補導職員とボランティアの少年補導委員がパネルを使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明したあと、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。

その後、2~3人でグループを作り声かけの模擬体験(声かけは、「善良な人」または「悪意を持った人」の2パターンで実施し、ゴール地点で警察官等に不審者の特徴を知らせる。)を、身をもって体験してもらいました。

・いつでもどこでも危険なわけではない。

・地域には見守ってくれる人がいる。

・しっかりあいさつをして顔見知りになって親しくなっていると安心できる。

など、質問をすると全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表したりする姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

11月1日、出雲市立平田小学校で情報モラル教室を実施しました。

少年補導委員3人、子ども安全センター職員、まちの安全指導員が、「オンラインゲームの遊び方を考えよう」と題した劇を演じ、児童に登場人物(小学生)の行動について、

・「いじめ」「仲間はずし」「嫌がらせ」はネット上でもしないこと。

・SNS等で知り合った人と会うことや、個人情報をネットに載せることの危険性

・ゲームを行う上での課金、ギフトなどの危険性

などを伝え、児童が自分の問題として捉えられることができる内容にしました。

児童は真剣に授業に取り組み、少年補導職員の問いかけにも積極的に発言する姿が見られました。

児童からは、

・インターネットの使用時間を守ることや、ゲームの課金はしないことをルールにしようと思う。

等の感想が述べられ、児童の防犯意識・インターネットリテラシーの向上及び規範意識の醸成が図られました。

11月29日、出雲市立北浜小学校で防犯・ネット安全教室を実施しました。

1年生から4年生までの児童に対しては、防犯教室、5、6年生に対してはネット安全教室を実施しました。

防犯教室では、「イカのおすし」について確認し、2人一組になり声かけの模擬訓練学習を行いました。

また、ネット安全教室では、少年補導委員、子ども安全センター職員、まちの安全指導員、スクールガードリーダーが、「オンラインゲームの遊び方を考えよう」と題した劇を演じ、児童に登場人物(小学生)の行動について、

・「いじめ」「仲間はずし」「嫌がらせ」はネット上でもしない。

・SNS等で知り合った人と会うことや、個人情報をネットに載せることの危険性

・ゲームを行う上での課金、ギフトなどの危険性

などを伝え、児童が自分の問題として捉えられることができる内容にしました。

児童は真剣に授業に取り組み、少年補導職員の問いかけにも積極的に発言する姿が見られました。

児童からは、

・個人情報の管理をしっかりします。

・ゲームの課金をしたいけど我慢します。

等の感想が述べられ、児童の防犯意識・インターネットリテラシーの向上及び規範意識の醸成が図られました。

10月2日、出雲市立神西小学校で情報モラル教室を実施しました。

少年補導委員4人、子ども安全センター職員が、「オンラインゲームの遊び方を考えよう」と題した劇を演じ、児童に登場人物(小学生)の行動について、

・ゲームに年齢制限があるのはなぜ?

・SNS等で知り合った人と会うことや、個人情報をネットに載せることの危険性

などを伝え、児童が自分の問題として捉えられることができる内容にしました。

児童は真剣に授業に取り組み、少年補導職員の問いかけにも積極的に発言する姿が見られました。

児童からは、

・オンラインゲームをする時は、友達に暴言を吐かないことに気をつけたい。

・インターネットの使用時間を守ることや、ゲームの課金はしないことをルールにしようと思う。

等の感想が述べられ、児童の防犯意識・インターネットリテラシーの向上及び規範意識の醸成が図られました。

10月4日、出雲市立長浜小学校で防犯教室を実施しました。

生活安全課少年補導職員が、不審者対応について講話をし、児童には「イカのおすし」のパネルを使ってポイントを説明しました。

また、代表児童が声をかけられたときの対応をロールプレイングで体験しました。児童は、全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表する姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

また、最後に児童に対して「警察官になりたい人」と質問したところ、10人以上の児童が手を挙げてくれました。将来、島根県警察の仲間が増えることを楽しみにしています。

10月10日、出雲市立高浜小学校で不審者侵入対応訓練・防犯教室を実施しました。

不審者に扮したスクールガードリーダーに職員が対応し、不審者かどうか見極めることや110番通報等の訓練を実施しました。

また、生活安全課少年補導職員がパワーポイントを使って、防犯の合言葉である「きょうはいかのおすし」を説明し、職場体験の大社中学校の生徒には、自分の身を守る距離はどのくらいか、身をもって体験してもらいました。

その後、子どもが陥りやすい非行について、具体的な事例を交えながら説明し、犯罪の加害者にも被害者にもならないよう呼びかけました。

児童は、質問をすると全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表したりする姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

10月16日、出雲市立遙堪小学校で防犯教室を実施しました。

生活安全課少年補導職員とボランティアの少年補導委員がパネルを使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明したあと、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。その後、2~3人でグループを作り声かけの模擬体験を、身をもって体験してもらいました。

児童は、質問をすると全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表したりする姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

10月30日、ハマナス保育園で防犯教室を実施しました。

園児には大型絵本「たすけて!」と「イカのおすし」を使用してポイントを確認。

声をかけられたときの対応をロールプレイングで代表園児が実施し、児童からは「知らない人に声をかけられてもいやだと答える。」と感想が聞かれました。

また、絵本(おしえて!くもくん)を通して「プライベートゾーン」について学習したところ、保育所の職員から「プライベートゾーンのことも大事なことで、絵本でわかりやすく教えてもらってよかった。」等の感想が聞かれました。

『児童虐待防止』を啓発するために、少年補導委員連絡会女性部会(通称:子育て応援隊)等に、『子育てに奮闘中の保護者を応援する気持ち』や『子どもを大切に想う気持ち』をしたためたメッセージカードを作成していただき、ポケットティッシュに添付して、11月9日出雲市が主催した「令和6年度オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン街頭啓発活動inイオンモール出雲」にて配布し、子どもを健やかに育み、児童虐待のない社会を築く気運の醸成を図りました。

10月21日、出雲市立みなみ小学校5、6年生に対し『ネット安全教室』を開催しました。

少年補導委員2人、朝山コミュニティーセンター長、子ども安全センター職員、まちの安全指導員が『オンラインゲームの遊び方を考えよう』と題した劇を演じ、登場人物(小学生A、B、C)の行動について児童に考えてもらえるような題材にし、

・ゲームに年齢制限があるのは何故か。

・SNS等を通じて知り合った人と会うことや、個人情報をネットに載せることの危険性。

・誹謗中傷行為について(『名誉毀損罪』、『侮辱罪』に問われる場合がある)。

・インターネット上には誤った情報もある(大麻、闇バイトには手を出さない)。

・保護者と一緒に、ネット機器を使う時のルール(『時間』、『課金』、『IDやパスワードを使い回さない』等)を考えよう。

などを伝え、児童一人一人が、自分の問題として捉えられる内容を組み立てました。

児童は真剣に授業に取り組み、少年補導職員の問いかけにも積極的に発言をしており、

・被害者にならないためにも、知らない人とはインターネット上でやり取りをしない。

・これからも、ルールを守ってオンラインゲームを楽しみたい。

との感想が述べられ、児童の防犯意識・インターネットリテラシーの向上及び規範意識の醸成が図られました。

また、チラシ『知ってる?境界線』を配布し、境界線について説明し、『人の体(プライベートゾーン)を勝手に触る行為は性暴力である』、『自分の境界線を守るために、嫌なことは嫌だと言ってもいい』等伝え、性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための教育を推進しました。

11月6日、出雲市立遙堪幼稚園で防犯教室を実施しました。

生活安全課少年補導職員とボランティアの少年補導委員がパネルを使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明したあと、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。

児童は、質問をすると全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表したりする姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

今回の教室では、保護者も児童と一緒に教室を受講し、絵本を通して「プライベートゾーン」について学びました。

保護者には、最近の不審者事案の発生状況や幼児にも起こりうる事案の例をあげ、また「プライベートゾーン」は自分だけの大事な場所であり、親子の間でも勝手に見たり、触ったりしてはいけないことを知ってもらいました。

11月20日、出雲市立荒木幼稚園で防犯教室を実施しました。

生活安全課少年補導職員とボランティアの少年補導委員がパネルを使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明したあと、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。

また、絵本(おしえて!くもくん)を通して「プライベートゾーン」について学習しました。

児童は、警察官の話を聞き、質問をすると全員積極的に声を出したり、手を挙げて発表したりする姿が見られ、防犯意識への高まりが感じられました。

11月25日、あすなろ保育園で不審者侵入対応訓練・防犯教室を実施しました。

まちの安全指導員が不審者役となり、保育園の先生が不審者を見つけるやいなや園児の安全を確保しつつ、刺股をもって対峙しました。

その後、生活安全課少年補導職員と子ども安全センター職員がパネルを使って、防犯の合言葉である「いかのおすし」を説明したあと、知らない人に声をかけられたときに何が危ないか、断って逃げたり助けを呼んだりして難を逃れる方法をロールプレイを通してポイントを確認しました。

依存症は孤立の病。

薬物依存に陥らせないために、出雲医療看護専門学校の学生達が、メッセージを発信します。

《絆を繋げて、大麻をさせない社会を作る》

令和6年12月12日に法改正されます。

島根県警察公式YouTubeチャンネルで公開中!ぜひご覧ください!

出雲警察署では、警察ボランティアとして活動している出雲医療看護専門学校の学生と協力し、動画「出雲医専チームフィッシュによる少年の非行・被害防止啓発動画」を作成しました。

1「お酒・タバコは20歳(はたち)から」

2「闇バイトから身を守ろう」

3「特殊詐欺に注意」

島根県警察公式YouTubeチャンネルで公開中!ぜひご覧ください!

出雲警察署では、警察ボランティアとして活動している出雲医療看護専門学校の学生さんと協力し、動画「インターネット犯罪防止6箇条~おろちたいじのおやくそく」を作成しました!

インターネット犯罪をスサノオが退治し、安全なインターネット利用のための合言葉「おろちたいじのおやくそく」を伝えます。

島根県警察公式YouTubeチャンネルで公開中!ぜひご覧ください!

少年補導職員募集動画を作成しました。

子どものために働きたい、子どもの未来を守る仕事がしたいというあなた、少年補導職員として一緒に働きましょう!

島根県警察公式YouTubeチャンネルで公開中!ぜひご覧ください!