公害紛争処理制度

公害紛争処理制度について掲載しています。

1.公害審査会等の概要

- 公害に係る紛争の迅速かつ適切な解決を図ることを目的として、都道府県は公害紛争処理法第13条の規定により、公害審査会を置くことができることとなっています。

- また、公害審査会を置かない場合は、同法第18条の規定で、知事は、毎年、公害審査委員候補者を委嘱し、公害審査委員候補者名簿を作成しておかなければならないと定められています。

- 当県では法律、公衆衛生、医学、その他の専門的知識や社会経験を有する公害審査委員候補者を15名委嘱しており、公害紛争に係わる申請が出された場合、その都度、この中から委員を知事が指名し、委員会を構成して紛争処理の業務(あっせん、調停、仲裁)を行うこととなっています。公害審査委員候補者名簿はこちら

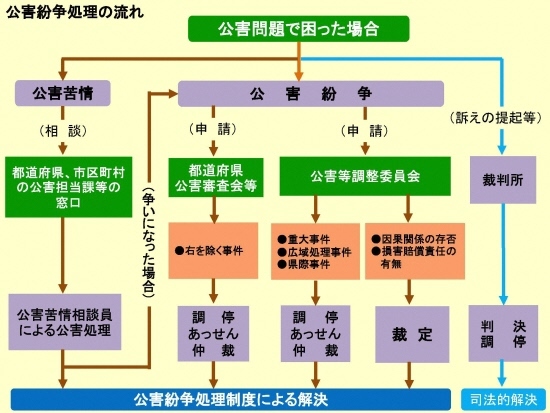

2.公害紛争処理のしくみ

- 「公害」とは、環境基本法により、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(これらを「典型7公害」と呼びます。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。

(1)公害紛争事件の管轄

1.公害審査会等(都道府県)

- あっせん、調停、仲裁(ただし、公害等調整委員会(国)の管轄に属するものを除く。)

2.公害等調整委員会(国)

- 1)あっせん、調停、仲裁(ただし以下の事件に限る。)

重大事件・・・・・・大気汚染、水質汚濁等により生ずる著しい被害に係る事件

広域処理事件・・・航空機や新幹線による騒音事件

県際事件・・・・・・複数の都道府県にまたがる事件

- 2)裁定

(ア)責任裁定

公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償額に係る事件

(イ)原因裁定

公害に係る被害が発生した場合の因果関係の解明に係る事件

(2)公害紛争処理の流れ

(出典:総務省公害等調整委員会ウェブサイトより)

3.公害紛争処理手続の種類

- 都道府県の公害審査会等では、当事者の申請に基づき、典型7公害について、あっせん、調停、仲裁を行います。

(1)あっせん

- 3名以内のあっせん委員が、当事者の交渉や話し合いを側面から援助し、紛争を解決する制度です。

- この制度は、当事者が積極的に話し合い、お互いに譲り合って紛争を解決しようとする意志を必要とします。

- 申請手数料は不要です。

(2)調停

- 3名の調停委員からなる調停委員会が、当事者に出頭を求めて意見を聞くほか、参考人の陳述を求めるなどして当事者間の話し合いに積極的に介入して調整し、双方の互譲に基づく紛争の解決を図る制度です。

- 申請手数料が必要です。(公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例)

(3)仲裁

- 当事者双方が裁判所に訴える権利を放棄し、紛争の解決を3名の仲裁委員からなる仲裁委員会に委ね、その判断に従うことを約束することによって紛争を解決する制度です。

- 仲裁判断は、民事訴訟における確定判決と同一の効力を持ちます。

- 申請手数料が必要です。(公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例)

関係先リンク

お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)

T E L:

環境政策課

・環境企画係 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]

0852-22-6379

・エコライフ推進係 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]

0852-22-6743

・再生可能エネルギー推進係 [再生可能エネルギー]

0852-22-6713

・規制係 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]

0852-22-5277

・モニタリング係 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]

0852-22-6555

宍道湖・中海対策推進室

0852-22-6518

F A X:0852-25-3830

E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp