宍道湖中海の水質

宍道湖中海の水質

●COD(化学的酸素要求量)に係る環境基準

| 類型指定水域 | 宍道湖 | 中海 |

|---|---|---|

| 水域範囲 | 斐伊川水系の宍道湖(大橋川を含む) | 斐伊川水系の中海及び境水道 |

| 類型指定年月日 | 昭和48年6月29日

島根県告示第431号 |

昭和47年10月31日

島根県告示第808号 |

| 環境基準類型 | 湖沼A類型 | 湖沼A類型 |

| 環境基準値 | 3mg/L以下 | 3mg/L以下 |

●全窒素、全りんにかかる環境基準

| 類型指定水域 | 宍道湖 | 中海 |

|---|---|---|

| 水域範囲 | 斐伊川水系の宍道湖(大橋川を含む) | 斐伊川水系の中海及び境水道 |

| 類型指定年月日 | 昭和61年4月1日島根県告示第418号 | 昭和61年4月1日島根県告示第418号 |

| 環境基準類型 | 湖沼III類型 | 湖沼III類型 |

| 環境基準値 | 全窒素0.4mg/L以下

全りん0.03mg/L以下 |

全窒素0.4mg/L以下

全りん0.03mg/L以下 |

宍道湖及び中海における環境基準点

※T-1、T-2、T-3は鳥取県の測定地点

近年の宍道湖・中海の水質を経年的にみると、COD(化学的酸素要求量)はほぼ横ばいで推移しており、環境基準の達成には至っていません。また、アオコや赤潮に見られる富栄養化の目安ともされる全窒素及び全りんについても、同様に横ばい状態で、これらについても環境基準は達成されていません。

平成11年度の水質は、下表のとおりであり、項目によって若干傾向は異なりますが、全体としては、両湖とも依然顕著な改善は見られていません。

●平成11年度水質測定値の概要

|

|

※CODは、75%値が最も高い地点の値。全窒素・全りんは、年平均値が最も高い地点の値。過去5年間は、H6年度〜H10年度。

●CODの経年変化

●全窒素の経年変化

●全りんの経年変化

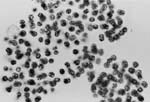

また、宍道湖・中海では、年によってアオコや赤潮の発生が見られ、ここ数年は、ミクロキスティス、オシラトリアという植物プランクトンによるアオコや、プロロケントラムという植物プランクトンによる赤潮の発生が毎年確認されています。

このようなアオコや赤潮の発生に見られる、湖の富栄養化が進むと、植物プランクトンの死骸が湖底に沈澱してヘドロの原因となります。また、植物プランクトンが死んで分解するときに水中の酸素をたくさん消費して、水中の酸素が少なくなり、湖内の魚介類が死んでしまう場合もあります。

赤潮(中海) |

アオコ(宍道湖) |

|---|

プロロケントラム |

ミクロキスティス |

|---|

このように、富栄養化の進行は、湖水の汚濁や悪臭などの原因となります。

宍道湖・中海は、私たちに有形無形の恵みを与え続けてくれる貴重な財産であり、この財産をきよらかに保ちながら次の世代へ継承していくことは、私たち県民の責任です。汚濁の原因や水質を保全するための対策について理解を深め、私たち一人一人にできることを考え、行動していくことが何より大切です。

| ●環境基準

環境基本法に基づき国が設定する、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のこと。 環境基本法に基づき国が設定する、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のこと。●COD(化学的酸素要求量) ChemicalOxygenDemandの略称。湖沼や海域における水中の有機物による汚濁の程度を示す代表的な指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウムなどの酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を表したもの。数値が大きいほど汚濁が進んでいることを示します。 ChemicalOxygenDemandの略称。湖沼や海域における水中の有機物による汚濁の程度を示す代表的な指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウムなどの酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を表したもの。数値が大きいほど汚濁が進んでいることを示します。

●BOD(生物化学的酸素要求量) BiochemicalOxygenDemandの略称。河川の汚染の度合いを示す指標で、水中の有機物等の汚染源となる物質が微生物により無機化されるときに消費される酸素量をmg/lで表したもの。数値が大きいほど汚染が進んでいることを示します。 ●75%値 年間のy個の日間平均値の全てのデータを小さいものから順に並べた場合のy×0.75番目の数値のことで、湖沼の水質環境基準の適否の判定などに用いられます。 年間のy個の日間平均値の全てのデータを小さいものから順に並べた場合のy×0.75番目の数値のことで、湖沼の水質環境基準の適否の判定などに用いられます。●全窒素、全りん 生物の成育にとって欠かすことのできない代表的な栄養塩類。家庭排水や工場排水などにより、湖沼の周辺から流入する水に含まれる窒素やりんが必要以上に増加すると湖沼の富栄養化を促進し、やがてプランクトンが異常に繁殖するようになります。 生物の成育にとって欠かすことのできない代表的な栄養塩類。家庭排水や工場排水などにより、湖沼の周辺から流入する水に含まれる窒素やりんが必要以上に増加すると湖沼の富栄養化を促進し、やがてプランクトンが異常に繁殖するようになります。●富栄養化 植物の栄養素である窒素やリンが水に多く含まれる状態を言います。 植物の栄養素である窒素やリンが水に多く含まれる状態を言います。●アオコ 植物プランクトンが異常に繁殖したとき、水面が緑色に濁るものをアオコといいます。 植物プランクトンが異常に繁殖したとき、水面が緑色に濁るものをアオコといいます。●赤潮 植物プランクトンが異常に繁殖したとき、水面が赤褐色に濁るものを赤潮といいます。 植物プランクトンが異常に繁殖したとき、水面が赤褐色に濁るものを赤潮といいます。 |

|---|

湖の富栄養化

下図は、湖沼の富栄養化の一般的な仕組みを模式的に示したものですが、このようなサイクルを繰り返しながら栄養塩類は湖沼内に蓄積され、富栄養化が進んでいきます。

今、私たちにできることは、ちょっとした工夫で減らすことのできる台所排水対策など、富栄養化の原因となる汚濁物質の排水をできる限り減らす実践活動です。

一人一人が身近な浄化対策に取り組みましょう!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お問い合わせ先

環境政策課宍道湖・中海対策推進室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)

TEL:0852-22-6445