宍道湖・中海に係る第3期湖沼水質保全計画(平成12年2月策定)

- 第3期宍道湖湖沼水質保全計画(PDF515KB)

- 第3期中海湖沼水質保全計画(PDF528KB)

計画の概要

水質の保全に関する方針

平成元年度以降、第1期及び第2期湖沼水質保全計画に基づき、各種の水質保全対策を進めてきたことにより、汚濁負荷量の着実な減少とともに、水質の保全に寄与してきました。

しかしながら、水質の変化は横ばいで、第2期計画に掲げた水質目標値の達成には至らなかったことから、第3期計画においては、施策の効果が水質の改善に反映されない原因についての調査検証を充実していくとともに、住民、事業者、関係機関及び関係市町村等の理解と協力を得て、目標水質の達成を目指して、なお一層の浄化対策に取り組んでいくこととします。

また、平成11年2月に策定した、本県の環境政策の基本指針である「島根県環境基本計画」においても、『湖沼水質保全計画の策定と推進』を重点プロジェクトの一つに位置づけ、本県の水環境保全の基本的な取り組みモデルとなるよう努めることとしています。

計画期間

平成11年度から平成15年度までの5年間とします。

水質目標

第3期計画では、水質環境基準の達成を目途としつつ、5年後(平成15年度)の水質を下表のとおり改善することを目標として、水質保全施策を推進していきます。

●水質目標値

| 宍道湖 | 現状(平成10年度) | 水質目標値(平成15年度) | |

|---|---|---|---|

| COD(化学的酸素要求量) | 75%値 | 5.4 | 4.1 |

| (参考:年平均値) | (4.8) | (3.6) | |

| 全窒素 | 年平均値 | 0.48 | 0.42 |

| 全りん | 年平均値 | 0.065 | 0.054 |

| 中海 | 現状(平成10年度) | 水質目標値(平成15年度) | |

|---|---|---|---|

| COD(化学的酸素要求量) | 75%値 | 6.5 | 5.4 |

| (参考:年平均値) | (5.0) | (3.9) | |

| 全窒素 | 年平均値 | 0.73 | 0.58 |

| 全りん | 年平均値 | 0.093 | 0.067 |

※水質目標値は、両湖とも各種水質保全対策を実施した場合の改善目標値。

湖沼水質保全計画の施策体系と主な施策内容

●宍道湖・中海湖沼水質保全計画(第3期)の体系

| 宍道湖・中海湖沼水質保全計画 | 水 質 保 全 事 業 |

下水道の整備 |

|---|---|---|

| その他の生活排水処理施設の整備 (農業集落排水施設の整備、合併処理浄化槽の整備) |

||

廃棄物処理施設の整備 |

||

| 湖沼等の浄化対策 (底泥からの栄養塩類の溶出負荷削減等の検討・推進、湖内及び流入河川の底泥しゅんせつ等) |

||

| 規 制 そ の 他 の 措 置 |

工場・事業場排水対策 (排水規制、新増設に伴う汚濁負荷の増大抑制、指導等) |

|

| 生活排水対策 (広報、啓発による浄化意識の高揚、下水道への接続の促進、浄化槽の適正な設置・維持管理の確保) |

||

| 畜産業に係る汚濁負荷対策 (畜舎管理の適正化、家畜はいせつ物の管理の適正化及び利用の促進) |

||

| 畜産業に係る汚濁負荷対策 (畜舎管理の適正化、家畜はいせつ物の管理の適正化及び利用の促進) |

||

漁類養殖に係る汚濁負荷対策 |

||

| 非特定汚染源負荷対策 (施肥量の適正化、環境保全型農業の推進、透水性舗装の導入、雨水貯留・浸透施設の導入、森林の適正管理、非特定汚染源負荷対策検討会の設置) |

||

緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護 |

||

| そ の 他 必 要 な 措 置 |

公共用水域の水質監視 (湖内及び流入河川の水質監視・測定) |

|

調査研究の推進 |

||

| 地域住民等の協力の確保 (しまね環境基金の活用、地域活動の拠点整備、親水型湖岸の整備) |

||

| 環境学習の推進 (環境教育・環境学習基本指針の策定、親水施設の整備・活用) |

||

関係地域計画との整合 |

||

事業者等に対する助成 |

水質の保全に資する事業

湖沼の水質保全を図るとともに、汚水の排除やトイレの水洗化といった生活環境を改善する上で、下水道は重要な施設となっています。(ここで言う「下水道」とは、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などを総称しています。)

しかしながら、島根県全域における下水道の普及率は、平成10年度末で34%と全国平均の66%に比べて大きく遅れています。このため、島根県では県全域の下水道の整備促進を図るため、平成12年2月に「新・全県域下水道化構想」を策定し、これにより県下全域で下水道の整備を一層推進していくこととしています。「新・全県域下水道化構想」では、平成22年度(2010年度)の県全域の普及率を65%とすることを目標にしています。

●平成22年度(2010年度)の整備目標

補助外合併浄化槽:民間、個人が補助金等を受けないで設置する合併処理浄化槽

●下水の処理方式

1.公共下水道の整備

宍道湖東部浄化センター |

宍道湖・中海流域内における平成11年度末現在の公共下水道の整備状況は、処理人口で宍道湖流域119.2千人、中海流域(島根県域のみ)21.5千人、普及率(流域内人口に対する処理人口の割合)では、宍道湖流域42.8%、中海流域(島根県域のみ)28.0%となっています。 また、宍道湖流域下水道東部浄化センターでは、窒素、リンの除去のための高度処理を行っています。 |

|---|

●流域における公共下水道普及率

2.農業集落排水施設の整備

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全や農村の生活環境の改善を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水を処理する施設の整備を行うものです。

農村集落は、都市部のように住宅が密集していないため、農業集落排水施設では数集落を単位として汚水の処理を行っています。

平成11年度末現在の整備状況は、宍道湖流域においては12市町50地区、中海流域(島根県域のみ)においては7市町20地区で供用を開始しています。

処理施設(伯太町母里地区) |

排水処理施設見学会 |

|---|

3.合併処理浄化槽の整備

合併処理浄化槽は、公共下水道や集落排水施設などの集合処理に適さない地域における生活排水処理施設と位置付け、その整備を推進しています。

平成12年6月に浄化槽法が一部改正され、平成13年4月から浄化槽を設置する場合は、下水道の予定処理区域(現に下水道の工事が実施され、概ね7年以内に整備が完了する区域。平均3〜4年程度で供用開始)を除いて合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。さらに、既設の単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽に転換する努力義務の規定が設けられたところです。

このため、台所や風呂などの生活雑排水が未処理となっていた「単独処理浄化槽」が今後原則として設置できなくなり、河川や湖沼の汚濁防止が図れることになります。

しかしながら、県下の既設浄化槽の内、約85%が単独処理浄化槽であり、今後は合併処理浄化槽への設置換えを推進していくこととしています。

平成11年度末現在の合併処理浄化槽の整備状況は、宍道湖流域で2,826基、中海流域(島根県域のみ)で1,057基となっています。

なお、合併処理浄化槽の設置者に対して、ほとんどの市町村で補助金制度が設けられています。詳しくは市町村におたずねください。

●合併処理浄化槽の効果

(「生活排水対策啓発指導員のてびき」(島根県)から)

(「生活排水対策啓発指導員のてびき」(島根県)から)

4.湖沼等の浄化対策

宍道湖および中海では、底泥しゅんせつや覆砂、植生浄化などの浄化対策を推進することとしています。

また、両湖に流入する河川についても、河川改修に合わせて底泥しゅんっせつを継続実施します。

水質保全のための規制等

1.工場・事業場排水対策

工場・事業場から出る排水に対しては、水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法に基づく排水規制に加え、県条例による排水濃度の上乗せ基準を設けて適用しています。

また、法令上の排水規制の対象となっていない工場・事業場に対しては、小規模事業場等への排水処理対策指導要領を定め、これに基づき排水の適正化を指導しています。

2.生活排水対策

家庭からの排水も、下水道等による処理がされないまま流されると、湖沼の汚濁の大きな原因となります。

住民の皆さんには、下水道への接続や合併処理浄化槽の設置などに御協力いただくとともに、家庭から出る汚れを少しでも減らすために、家庭でできる排水対策に取り組んでいただくことが大変重要です。

●家庭でできる生活排水対策取り組み例

| 食品の種類 汚れのもと()内の 量を捨てたら |

しょうゆ(15ml) |

みそ汁(200ml) |

使用済みの天ぷら油(500ml) |

|---|---|---|---|

| 汚れの おおよその値BOD〔mg/リットル〕 |

150,000 | 35,000 | 1,000,000 |

| 魚のすめる水質(BOD5mg/リットル程度)にするために、必要な水の量は浴槽(300リットル)何杯分 | 1.5 | 4.7 | 330 |

米のとぎ汁(2l) |

牛乳(200ml) |

ラーメンの汁(200ml) |

日本酒(20ml) |

| 3,000 | 78,000 | 25,000 | 200,000 |

| 4 | 10 | 3.3 | 2.7 |

| ●野菜くず・茶がら・残飯等を流しに捨てないようにしましょう。 ●野菜くずは流しに捨てずにそのままごみ袋へ。また肥料として生かしましょう。 ●流し台には、微細目ストレーナーを取り付けましょう。また、水切り用ごみ袋や廃ストッキングを三角コーナーに備え付け、細かい調理くずを回収して流さないようにしましょう。  |

●料理を作りすぎないよう心がけましょう。 |

|---|---|

●フライパンや鍋、お皿の汚れはまず古紙や古布で拭き取ってから洗いましょう。 |

●お米のとぎ汁を利用しましょう。 とぎ汁は流さないで油汚れの食器洗いまたは肥料に生かしましょう。  |

●油はなるべく使いきるように工夫し、使えなくなった油は、流しに流さないようにしましょう。古紙等にしみこませてゴミとして出しましょう。 |

●洗剤は正しく計って適量使いましょう。 ●洗濯の最初に予洗いをしましょう。 ●残り湯を使いましょう。  |

3.畜産業対策

一定規模以上の畜舎に対して、排水規制や畜舎の構造及び使用方法に関する基準の順守の徹底を図っています。

また、一定規模以上の畜産業を営む者を対象に、家畜排せつ物処理・保管施設の整備を促進し、良質な堆きゅう肥供給体制を構築し、併せて野積み等の解消に努めています。

なお、これらの対象外となる畜舎についても、必要に応じ施設の改善、適正管理の指導を行っています。

4.非特定汚染源負荷対策

市街地や農地、山林などから流出する汚濁は、工場・事業場などとは違い、汚濁の発生源が特定しにくいため、非特定汚染源と呼ばれています。

非特定汚染源からの汚濁は、発生源が明確でないため、汚濁削減のための対策がとりにくく、全国的にも非特定汚染源負荷対策が重要な課題となっています。

特に宍道湖・中海では、全体の汚濁負荷量に占める非特定汚染源負荷の割合が高いため、今後、非特定汚染源負荷対策に関する検討を進め、汚濁負荷削減に向けた取組を推進していくこととしています。

| 農業地域対策 側条施肥田植機の導入や肥効調節型肥料、有機質肥料の施用促進などにより、環境保全型農業の推進を図ります。 |

|

|---|---|

| 都市地域対策 公共用施設において、透水性舗装などの導入に努めるとともに、雨水貯留・浸透施設の導入など効果的な対策を検討し、汚濁負荷の流出抑制を図ります。 |

|

| 自然地域対策 森林等自然地域からの降雨等に伴い流出する汚濁負荷に関しては、実態把握に努めつつ、土壌浸食や崩壊による汚濁負荷流出を防止するため、森林の適正管理に努めます。 |

|

宍道町での山林調査 |

|

| 非特定汚染源負荷対策検討会の設置 これらの対策を推進する一方で、これらの対策の今後の進め方や、これら以外の効果的な負荷削減対策の実施などを継続的に検討していくこととしています。 平成12年度には、この検討を行う組織として、県庁内の非特定汚染源負荷対策事業を担当する関係課(14課)で構成するプロジェクトチームを設置しました。今後、定期的に検討会を開催し、負荷削減にむけた取組を進めていきます。 |

|

その他水質保全のために必要な措置

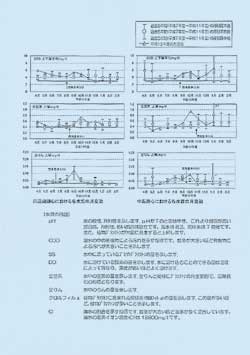

1.公共用水域の水質の監視

宍道湖・中海の水質の状況を的確に把握するため、島根県では、宍道湖の湖内8地点、中海の湖内9地点で水質の監視測定を行っています。

また、県では、水質測定結果をいち早く県民にお知らせするため、毎月の速報値を掲載した『輝水だより』を発行しています。

| 湖における栄養塩等物質収支総合解析調査をはじめとする水質汚濁機構の解明や、覆砂、れき間浄化、生物を利用した浄化等の現地実験による効果的な水質保全対策の調査検討、山林からの流出負荷の実態と浄化機能の評価研究などを大学や研究機関等と連携しながら推進していきます。 |  島根県水質調査船「輝水」 |

|---|

島根県宍道湖自然館 |

それぞれの年代に応じた環境教育・環境学習を推進するため、「環境教育・環境学習基本指針」を策定することとしています。 また、宍道湖西岸に整備中の水と魚の自然館(「島根県立宍道湖自然館」→25ページで詳しく紹介しています)など、流域の湖辺にある親水施設を利活用して、水質浄化意識の高揚に努めます。 |

|---|

4.地域住民等の協力の確保

宍道湖・中海の水環境保全のためには、地域住民等の協力が不可欠です。県はもとより国や市町村とも連携しながら、地域住民等の水環境に関する関心を高めるとともに、水環境保全への意識啓発を図り、住民等の環境保全活動への積極的な参加を促進します。

親しみのある湖沼環境の創造

| 県では、住民の皆さんに宍道湖・中海の様子を実際に感じ取っていただき、宍道湖・中海をもっと身近に、そして親しみを感じてもらうために、「五感による湖沼環境指標」を作成し、その普及啓発に取り組んでいます。この指標をもとに宍道湖・中海を観察し、宍道湖・中海の湖沼環境を評価していただくことで、宍道湖・中海を大切に守っていくための一人一人の行動につなげていきたいと考えています。 五感による湖沼環境指標 |

|

|---|

親水イベントの開催

五感による湖沼環境指標の普及を図るため、県の主催により親水型イベントを開催しています。

平成12年度は宍道湖において『宍道湖親しみフェスタ』を開催しました。親子連れを中心に約100名の参加がありました。

| 宍道湖親しみフェスタ 平成12年8月開催 (イベント内容) ●触れてみよう 〜カヌー・ボート体験 ●味わってみよう 〜宍道湖特産シジミ、ウナギ料理 ●見てみよう 〜宍道湖・中海の環境を五感でチェック ●木村東吉トークショー 〜『湖に暮らす』 |

|

|---|---|

|

|

宍道湖・中海トピックス

| ●島根県では、「自然環境との共生・ふれあい」をテーマに、県内の汽水域・淡水域にすむ生き物について、楽しみながら学べる体験型の施設を宍道湖西岸に整備中でしたが、いよいよ、平成13年4月21日にオープンの運びとなりました。 ●施設の正式名称は、地域性や展示の特色を考慮して『島根県立宍道湖自然館』に決定し、あわせて施設の愛称とマスコットキャラクターも決定しました。愛称は、ラテン語で小魚の意味があり、学名上はハゼ科の総称にも使用されている『ゴビウス』に、また、マスコットキャラクターはハゼをモチーフにした作品に決まりました。『ゴビウス』の愛称とマスコットキャラクターは、施設の案内役として親しんでいただけると思います。 ●館内には、宍道湖ジオラマ、河川ジオラマをはじめ工夫をこらした大小の水槽が54個あり、また、体験学習コーナーや図書情報コーナーなど魅力ある屋内展示のほか、屋外ではゆったりと流れる小川や観察デッキなど、自然の空気を楽しむ空間を整えています。 ●展示生物は、魚介類約100種3,000点、鳥類剥製27種40点、昆虫標本88種240点。最近では目にすることが少なくなった貴重な生き物たちも見ることができます。 ●子供さんから高齢者の方々までゆったりとくつろぎながら、見て、触れて、楽しんでいただける施設です。ぜひ、ご利用下さい。 |

|

|---|

|

●入館料/大人500円(400円)小中学生200円(160円) ※()内は20名以上の団体 ●年間パスポート/大人1400円小中学生500円 ●開館時間/9:30〜17:00 ●休館日/月曜日、年末年始 ※月曜日が祝日の場合はその翌日が休館日となります。 島根県立宍道湖自然館 |

|---|

お問い合わせ先

環境政策課宍道湖・中海対策推進室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)

TEL:0852-22-6445