ウエルシュ菌食中毒

ウエルシュ菌、聞き慣れない菌かもしれません。しかし、県内でもコンスタントに事件が起こっている食中毒菌です。

どのような菌でしょうか。

ウエルシュ菌の性質

ウエルシュ菌は、他の食中毒菌とは異なった特徴を持っています。

その特徴は、

1熱にとても強い

ウエルシュ菌は、乾燥、高温などの過酷な環境で、芽胞を形成します。芽胞とは、菌を守る鎧のようなものだと考えてください。この菌は、土壌細菌と言われ、通常芽胞を形成した状態で土の中に存在します。

この芽胞が、熱に大変強くて、100℃で数時間加熱しても死にません。つまり、鍋でグラグラ煮込んでも、芽胞を形成したウエルシュ菌は死なずに生きています。

2酸素のないところで増殖する

普通の食中毒菌は、空気のあるところで活発に活動して増殖します。しかし、ウエルシュ菌は、酸素のないところで増殖します。

ウエルシュ菌食中毒の発生のしくみ

ウエルシュ菌は、その性質から、原因となる食品にも特徴があります。カレーライス、豚汁や煮物など、通常は食中毒になりにくい食品が原因になるケースがあります。

なぜ、こうした食品が原因となるのでしょう。ウエルシュ菌の食品中での消長について考えてみます。

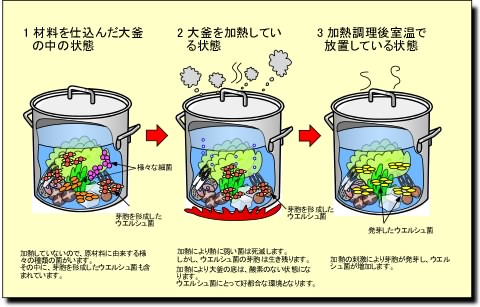

下の図を参考にしてください。

1大鍋で、野菜などの食材を煮込むことを想定しています。鍋に食材を投入した時点では、食材に由来する様々な細菌が存在しています。その中に芽胞を形成したウエルシュ菌も存在していると仮定します。

2この鍋を煮込んでいきます。鍋の温度が上昇すると、熱に弱いすべての菌は死滅します。しかし、熱に強いウエルシュ菌だけが生き残ります。また、グツグツ煮込むことで、鍋底は酸素が失われ、ウエルシュ菌にとって好都合の環境が整います。

3加熱が終わった後、室温で放置すると、鍋は徐々に温度が下がります。40℃前後になると、熱の刺激によりウエルシュ菌が発芽します(芽胞を破って出てきます)。その時には、周りに競争相手となる菌はいませんし、空気もない状態です。従って、ウエルシュ菌はどんどん増殖し、食中毒を引き起こすだけの菌量に達します。

ウエルシュ菌食中毒の予防

予防対策について考えてみます。

1自然界では、土壌中に存在する他、食肉や野菜などからも検出されます。従って、食材の取扱にも注意が必要です。

肉の取扱については、カンピロバクター食中毒のページを参考にしてください。

2カレーや豚汁などを作る時は、作り置きをしないようにします(前日調理はしない)。

3残ったものを保存する場合は、できるだけ早く温度を下げて、冷蔵保管します。早く温度を下げるためには、小さな容器に小分けするとよいでしょう。

4残りものを食べる時も、再加熱をしっかりします。

お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)

松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。

従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。

変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

TEL 0852-23-1313(代表)

FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694

matsue-hc@pref.shimane.lg.jp