カンピロバクター食中毒

最近、注目されている食中毒菌です。全国的にもまた、島根県でも、事件数の多い食中毒です。

カンピロバクターの原因食品、予防対策などについて考えてみます。

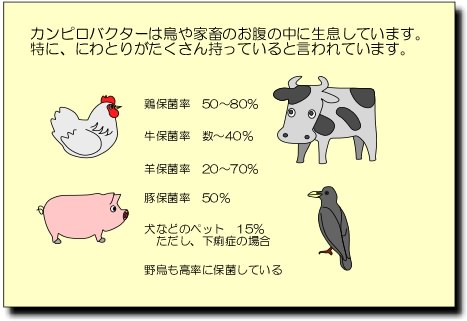

カンピロバクターの居場所

カンピロバクターは、鳥や家畜のお腹の中(小腸)に生息しています。たくさんの動物がカンピロバクターを持っていますが、特にニワトリの保菌率が高いと言われています。

カンピロバクター食中毒の原因

2008年に全国で発生したカンピロバクター食中毒のうち、原因食品として鶏肉が疑われるものが60件ありました。その内、鶏レバーやささみなどの刺身、鶏のタタキ、鶏わさなどの生や半生製品によるものが大半を占めています。

また、牛生レバーが疑われるものが11件認められています。

原因食材と菌を保菌している動物と一致していることがわかります。

なお、カンピロバクター食中毒では、時々わき水や谷水など、殺菌されていない水が原因で食中毒が起きています。これは、カンピロバクターを保菌している野鳥が、わき水や谷水を汚染することで起こっていると推測されています。

カンピロバクター食中毒の予防

鶏肉や牛肉などの食肉が原因となるケースが多いことから、特に食肉の取扱に注意が必要です。

1食肉を購入した時は、持ち帰る際に他の食品を汚染しないよう(肉汁が他の食品に付かないよう)、しっかりとビニール袋に入れて持ち帰りましょう。

2帰宅後は、直ちに冷蔵又は、冷凍保管します。その際も、食肉の肉汁が他の食品を汚染しないよう、密閉容器に入れて保管します。

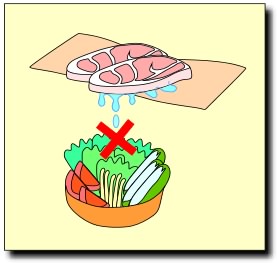

3調理の際にも、食肉の肉汁が他の食品を汚染しないよう、調理の順番を考えたり(生で食べる野菜などの処理を先にする)、食肉を処理した包丁やまな板を熱湯消毒するようにしましょう。

4食肉は、しっかりと加熱調理しましょう。調理中や調理後に、肉の中心まで熱が通っているか必ず確認しましょう。

5調理後は、できるだけ早く食べましょう。

6残り物は冷蔵保管し、食べる際にはしっかりと再加熱しましょう。おかしいと思ったら、迷わず捨てることも必要です。

色々書きましたが、一番大事なのは、やはり「食肉を、生(なま)で食べるのは避けましょう!!」ですね。

食肉の生(なま)食では、腸管出血性大腸菌(O157)の感染も起こる可能性があります。注意をしてください。

お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)

松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。

従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。

変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

TEL 0852-23-1313(代表)

FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694

matsue-hc@pref.shimane.lg.jp